Projekt

In der Rettung gibt es selten einen zweiten Versuch. Schon beim Absetzen eines Notrufs muss die Datenübertragung gesichert sein. Das 5G-Projekt untersucht, welche Möglichkeiten es dabei mithilfe dieser Mobilfunktechnologie gibt. Deren hohe Geschwindigkeiten und technische Stabilität sollen einen nahtlosen Übergang in der Rettungskette sicherstellen. Für die einzelnen Glieder ergeben sich technische Lösungen, für den Test unter realen Bedingungen. Gleich mehrere Fälle für Anwendungen werden in der Innovationsregion Ulm dafür umgesetzt:

Anwendungsfälle

Notruf

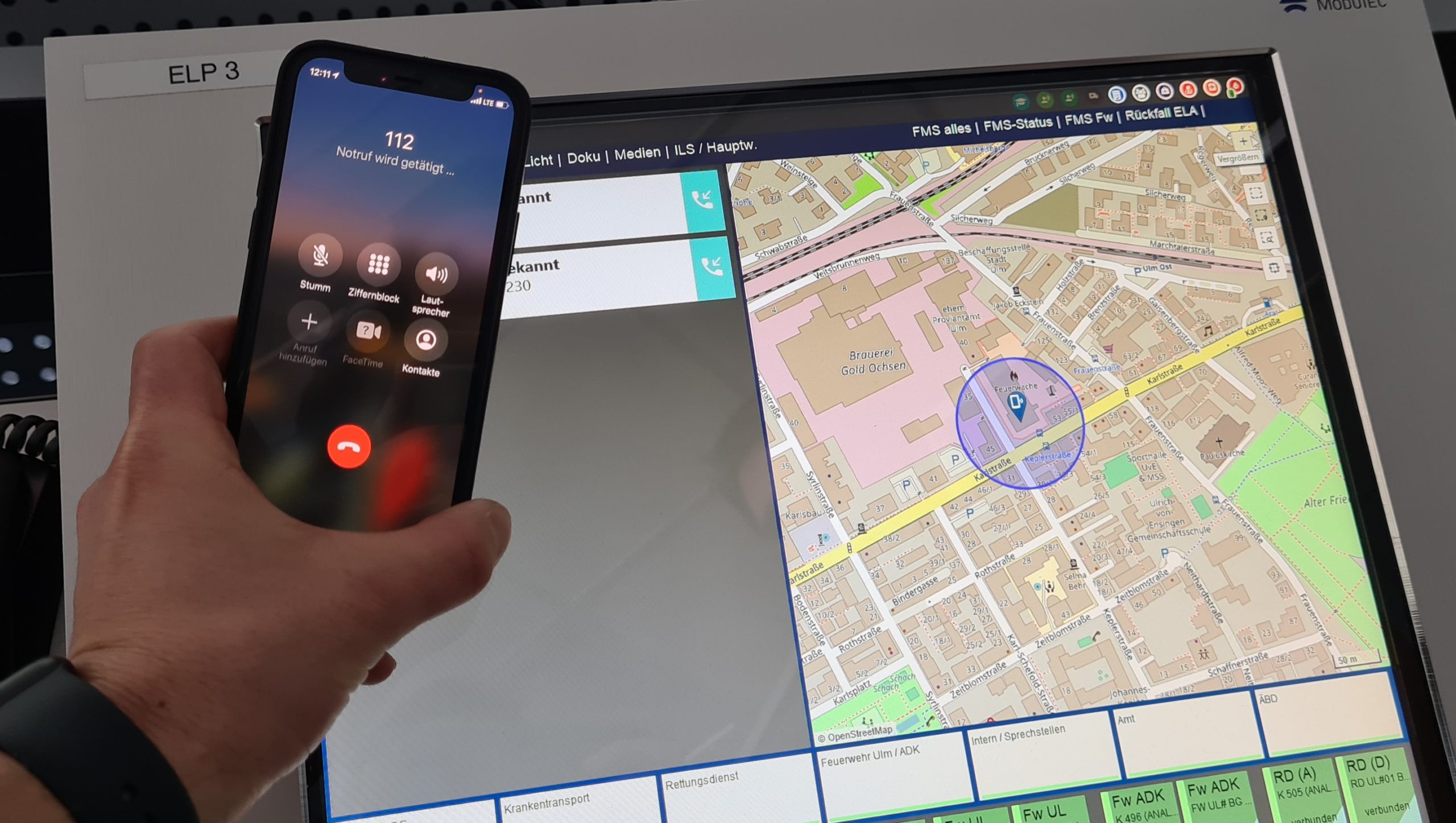

Durch die 5G-Technologie werden bei einem Notruf Live-Videobilder in die Leitstelle übertragen und Sprachbarrieren dank maschineller Übersetzung überwunden.

Erste Hilfe

Bei der Ersten Hilfe wird nicht nur der Unterschied zwischen Stadt und Land angeglichen, sondern auch eine autonome Drohne als Rettungsmittel genutzt, um Material zu liefern und die Lage besser einzuschätzen.

Einsatzkräfte

Rettungskräfte und Feuerwehrleute können dank moderner technologischer Lösungen die Lage bei schwierigen Einsätzen besser einschätzen und sich selbst schützen.

Anwendungsfall „Notruf“

Die Lage besser überblicken

Wird ein Notruf abgesetzt, müssen Informationen für eine schnelle Hilfe und zur Lageeinschätzung problemlos übermittelt werden. Durch die 5G-Technologie können Videobilder live übertragen werden. Mit einer maschinellen Übersetzungslösung, als Art digitaler Dolmetscher, können Sprachbarrieren überwunden werden. So gewinnen Rettungskräfte Zeit und werden durch Kenntnis der Situation optimal eingesetzt.

Anwendungsfall „Einsatzkräfte“

Das Leben der Retter schützen

Großbrände oder Überschwemmungen: Bei manchen Einsätzen stehen die Kräfte vor besonderen Herausforderungen und müssen die Bevölkerung vor schweren Schaden schützen, indem sie eine unübersichtliche Lage erfassen. Mit einem mobilen Sensornetz kann die Rauchausbreitung bei Bränden gemessen werden, ebenso der Pegel bei einem Starkregenereignis, aber auch der Personenstrom bei Großveranstaltung. Durch Telemetrie-Lösungen können Einsatzkräfte lokalisiert und geschützt werden, etwa mit GPS-Ortung in Gebäuden oder der Erfassung ihrer Vitaldaten dank 5G-Technologie.

Anwendungsfall „Erste Hilfe“

Drohnen liefern lebensrettendes Material

Menschenleben zu retten, erfordert im Ernstfall schnelles Handeln. Entscheidend sind die ersten wirksamen Maßnahmen. Noch immer sind die Anfahrtswege auf dem Land länger als in der Stadt. Um Überlebenschancen im Notfall zu erhöhen, müssen Rettungskräfte die Lage schnell einschätzen können. Autonome Drohnen können helfen, indem sie Bilder vom Einsatzort liefern und einen Zeitvorteil verschaffen, etwa durch schnelle Nachalarmierung. Sie sollen aber auch als eigenständiges Rettungsmittel dienen. Das Ziel ist es, dass hochautomatisierte Drohnen ohne Pilot schnell lebensrettendes Material wie automatische externe Defibrillatoren (AED) liefern.

Projektgebiet im Höhenprofil

Für den Projektzeitraum wird das vorhandene Testnetz von Nokia am Standort Ulm genutzt. Dieses deckt mit etwa 300 km² innerstädtische und ländlich geprägte Gebiete ab. Es beinhaltet sowohl Teile der Autobahn, den Alb-Abstieg als auch ländliche Gebiete auf dem Alb-Plateau und im Landkreis Neu-Ulm.

Die topographischen Gegebenheiten der Schwäbischen Alb mit schwer erreichbaren Gebieten in tief eingeschnittenen Tälern und Hochflächenbereichen sind damit bereits berücksichtigt.

Skizze Höhenprofil des Projektgebiets Laichingen-Weißenhorn